物撮り・商品撮影のコツを詳しく解説!スマホ撮影のポイントも紹介

物撮りとは商品を撮影することです。ECサイトを運営する場合は、物撮りが売れ行きを左右するといっても過言ではありません。より顧客の心をつかむ写真を撮影するコツを解説するので、ぜひ参考にしてください。また、スマホで撮影するポイントも紹介します。

目次

- 物撮り(ぶつどり)とは商品撮影のこと

- 【物撮りのコツ1】商品カットを決める

- 【物撮りのコツ2】ライティングにこだわる

- 【物撮りのコツ3】背景にこだわる

- 【物撮りのコツ4】カメラ設定にこだわる

- 【物撮りのコツ5】アングルと距離にこだわる

- 【物撮りのコツ6】構図にこだわる

- 【物撮りのコツ7】スマホでの編集はアプリにこだわる

- 【物撮りのコツ8】カメラにこだわる

- スマホで商品撮影するときの注意点

- 商品別!物撮りのコツ

- 商品撮影時の注意点!物撮りの失敗例5選

- 通販モールの商品撮影

- 物撮りを行う時の撮影の流れ

- ネットショップ(通販)の商品写真を撮影する方法

- ふるさと納税の物撮り

- 物撮りに最適な撮影スタジオ

- モデル撮影と物撮りを組み合わせる

- 写真撮影はプロに頼むべき

- 物撮り依頼できるプロの撮影会社

- 商品撮影ビファーアフター

- 商品撮影・物撮り実績・事例紹介

- 商品撮影・物撮りはプロに任せよう!

- 物撮り撮影に関するFAQ

物撮り(ぶつどり)とは商品撮影のこと

商品を撮影することを「物撮り(ぶつどり)」と呼ぶことがあります。人物や動物、自然などの変化するものを撮影するわけではないので、誰にでも気軽に挑戦することが可能です。

しかし、誰でも撮影できるからこそ、上手・下手の差が大きくなるのも物撮りの特徴といえます。この記事では物撮りのコツをわかりやすく紹介するので、ECサイトやインターネットオークションなどに掲載する写真にお悩みの方はぜひご一読ください。

商品撮影の基礎知識

日常の一コマを切り取るスナップ写真の撮影とは異なり、商品撮影には「商品を売る」というシンプルな目的があります。

この目的を達成するためにも、商品撮影に取り掛かる前に次の2点を押さえておくことが必要です。

- 「誰に、何を伝えるのか」を明確にする

- 「ライティング」「背景」「カメラ知識」の3つを整える

撮影を行うステップは以下の流れになります。

- 商品の撮影イメージを明確にする

- 撮影機材を揃える

- 撮影をする

- 撮影した商品を編集する

物撮りは商品の売れ行きを左右する

「商品さえ良ければ売れる」という考え方は、インターネットの世界では必ずしも正しいとはいえないでしょう。もちろん良い商品であることは前提として、写真を通して良い商品であると感じてもらうことが大切です。

店舗で販売する場合とは異なり、お客様は実際の商品を見ないで購入することになります。つまり、お客様は写真や説明文などのサイトに掲載されている情報だけで購入するかどうかを判断するわけですから、物撮りは売上を左右する重要なファクターなのです。

より魅力的に見せる写真は、ECサイトの物撮り専門会社に依頼することでも実現できます。ECサイトの写真撮影でお悩みの方は、EC・D2C 事業者様向けの物撮りサービスAirPhoto(エアフォト)もご検討ください。

【物撮りのコツ1】商品カットを決める

物撮りを実施する前に、大まかで良いので商品カットを決めておきましょう。

商品カットとは商品を撮影するパターンのことで、撮影前に決めておくと、その後のライティングや構図がスムーズに決まります。商品カットは主に次の4つがあります。

- 商品単体

- 複数アングル

- シチュエーション説明型

- サイズ説明型

それぞれどのような違いがあるのか解説します。

商品単体

商品1つのみ、1つの方向から撮影するパターンです。商品と背景だけから成るシンプルなカットで、自然と商品に注目することができます。

インパクトを強めるアレンジ方法として、同じ商品を複数並べて、同じアングルから撮影するパターンが挙げられるでしょう。

例えば、商品自体に色違いや形違いがあるときは、1枚の写真の中にすべての色・形の商品を並べることでインパクトを強めることが可能です。

また、1枚の写真ですべての色や形を確認できるので、ユーザーは商品を比較しやすくなるというメリットもあります。

複数アングル

1つの商品を複数のアングルから撮影するパターンです。正面だけでなく横から見た様子や後ろから見た様子もわかるので、ユーザーにとって有益な情報を提供できるでしょう。

また、全体がわかる写真に、細部を拡大した写真をプラスする方法もあります。例えば、ロゴマークやアップリケ、柄や細かなデザインなどを拡大して撮影しておくことで、イメージ違いによる返品を減らすことも可能です。

シチュエーション説明型

シチュエーション説明型とは、商品を使う状況をイメージしやすいように小物などをスタイリングするパターンです。例えば、グラスを販売するときであれば、グラスの横にビールやワインの瓶を置いたり、コースターや食べ物などと合わせたりすることができます。

商品を使う状況がわかる写真を撮影することで、ユーザーは商品購入後の様子を想像しやすくなるでしょう。「友人が来たときにこのグラスを使いたい」「ワインを飲むときに使いたい」とイメージが広がり、商品を購入したいという思いが強まる可能性があります。

サイズ説明型

サイズ説明型とは、商品サイズがわかるように小物をスタイリングしたり、モデルに着用してもらったりするパターンです。特に衣類やバッグなどの身につけるものは、サイズ説明型のカットを撮影することで、ユーザーが買いやすくなります。

また、身につけるものでなくても、サイズ説明型の写真はユーザーにとって有益な情報を提供するでしょう。例えば、グラスの横にワインの瓶を置くことで、ワインを飲むというシチュエーションを説明することもできますが、ワインの瓶を目安にグラスのおおよその大きさがわかるという効果も期待できます。

撮影の流れや必須ツール・魅力的に写すためのコツについてはこちらの記事もご覧ください。

【物撮りのコツ2】ライティングにこだわる

カメラやスマホの撮影ボタンを押せば、誰でも簡単に物撮りが可能です。しかし、売上を伸ばすための物撮りにはコツがあります。特に次の7つのコツに留意することで、より良い物撮りを実現できるでしょう。

- ライティング

- 背景

- カメラ設定

- アングルと距離

- 構図

- 編集アプリ

- カメラ

まずはライティングのコツについて解説します。ライティングとは照明のことですが、自然光(太陽光)と定常光で撮影するケース、また、照明の強さが物撮りに与える影響についてそれぞれ見ていきましょう。

自然光で商品撮影

自然光で物撮りすると、ナチュラルな雰囲気に仕上がります。しかし、商品撮影の初心者にとって自然光は決して扱いやすいライティングではありません。

自然光で商品撮影をするとき、まず注意したいのが時間帯です。早朝や夕方は光に赤みが混ざるため、商品本来の色を表現することができません。季節によっても変わりますが、午前中、遅くとも15時頃までには撮影を終えるようにしましょう。

また、天候も物撮りに大きな影響を与えます。雨や曇りなどの天候では十分な光を得られず、商品が明瞭に写らない可能性があるでしょう。鮮明ではない写真はお客様の購入意欲を引き出しにくいと考えられます。梅雨の時期などに撮影するときは、自然光以外での撮影も検討しておきましょう。

自然光で撮影するときは、撮影場所をどこにするかによっても光の入り方が変わります。窓際であれば光が商品全体に当たりやすくなりますが、撮影の場所が限定されるため、変化に乏しくなるかもしれません。

屋外で撮影すれば場所のバリエーションも増えますが、風の影響を受けるので思ったような写真を撮れない可能性があります。

明るさを調整できないのも自然光の弱点です。ちょうどよい明るさで撮影できる時間は限られているため、商品数が多いときは1日で撮り切れないかもしれません。悪天候と重なるとさらに撮影期間が長引く可能性もあるでしょう。

定常光で商品撮影

フラッシュやストロボなどのように一瞬だけ明るさを出す光を「瞬間光」といい、反対に常に明るさを維持する光を「定常光」と呼びます。自然光も定常光の一つですが、時間や天候に左右されるので同じ明るさを長時間維持できるわけではない点に注意しましょう。

常に同じ明るさを維持できる定常光として、LEDや蛍光灯などの人工光が挙げられます。商品や演出したいイメージによって光の強さを細かく調整できるのも、人工光の特徴です。

また、自然光を利用して物撮りをする場合でも、撮影用の人工光を用意しておけば天候が悪くなったときや時間が長引いたときでもスムーズに対応できます。

照明の強さ

物撮りを行う際は、商品をわかりやすく説明できているかどうかという点に注目する必要があります。芸術的な写真よりも、商品の質感や色、使用感などが伝わる写真であることが重要です。

より良い写真を撮影するためにも、照明の強さに留意しましょう。光が弱すぎると鮮明に商品を撮影できないため、ECサイトには不適切です。反対に光が強すぎると影ができやすくなるため、商品全体がくっきりと写らない可能性もあります。

また、全体的に白っぽくなってしまい、商品の元々の色を正確に伝えられないかもしれません。商品の形や色によっても適切な照明の強さが異なるので、細かく調整しながら撮影するようにしましょう。

レフ板を活用する

フラッシュの光で商品全体を明るくする場合、光が強すぎてコントラストがはっきりとし過ぎてしまい、商品本来の色合いがわかりにくくなるというデメリットがあります。

商品本来の色合いを表現するのであれば、自然光が一番です。しかし自然光は強さを調整できないため、時間帯や天候によっては光が弱すぎて写真全体がぼんやりとしてしまうことも少なくありません。

強さを調整できる人工光を活用し、なおかつ適度に光を柔らかくするために利用できるアイテムがレフ板です。レフ板はフラッシュの光を反射させ、コントラストが強くなりすぎないように調整します。白色ボードなどを使って自作できますが、カメラ店などで買うこともできるので、適度なサイズを選びましょう。

撮影ボックスを作成する

コントラストが出てしまう、商品全体が均一な明るさにならないなど、ライティングがうまくいかないときは、撮影ボックスを作成してみましょう。撮影ボックスとはライトが内蔵された箱のことです。箱の中に商品を入れて撮影することで、時間帯や天候を問わず常にベストのライティングを維持できます。

撮影ボックスはインターネット通販などでも購入できますが、百円ショップなどで販売されている材料で自作することも可能です。組み立てラックのパネル5枚とジョイント8個、LEDライト3個、乾電池、白い模造紙1枚を準備し、以下の手順で作成しましょう。

- パネル4枚とジョイント8個で、手前と天井がない箱を組み立てる

- 模造紙を4面の内側に貼り付ける。光が反射しないようにマスキングテープを使う

- 天井部分のパネルを取り付ける

- LEDライトを天井の上に1つ、箱手前の左右に各1つ置く

商品撮影の照明の当て方をわかりやすく解説!撮影成功のコツも紹介

【物撮りのコツ3】背景にこだわる

背景にこだわることも重要です。商品そのものを鮮明に撮影することも大切ですが、背景を変えることで商品のイメージが変わるので、十分に注意することが必要といえるでしょう。

また、イメージだけでなく、商品の質感や色味に影響を与えることがあります。適切な背景を選ぶポイントについて見ていきましょう。

商品と背景色のバランスを考える

商品の色味や雰囲気を引き立てる背景色を選びましょう。商品と似た色味の背景を選ぶと統一感のあるイメージに仕上がりますが、あまりにも似ている色では商品のインパクトが失われてしまいます。

例えば、青い商品に黄色の背景、白い商品に青い背景など、色味がまったく異なる組み合わせにするとポップでかわいいバランスに仕上がるでしょう。

また、ベージュなどのブラウン系や、グレーなどのモノトーン系などの落ち着いた色味の背景色を選べば、シックで高級なイメージに仕上がることもあります。いくつか色味を変えて、ベストのバランスを見つけていきましょう。

白で統一するのもおすすめ

商品のイメージごとに背景色を変えるのも良いのですが、白で統一するのもおすすめです。

常に同じ背景色にすることで一貫性が生まれるだけでなく、商品がより明瞭に見えるというメリットもあります。お客様は背景色を気にせず商品だけで判断できるようになるので、実物とのイメージのずれも減らせるでしょう。

また、白い背景には、商品に自然光を反射させ、均等に光が当たりやすくなるという特徴もあります。ライティングが難しいと感じるときも、背景色は白を選ぶと良いでしょう。

ただし、白の色味には注意が必要です。黄みを帯びたクリーム色や少しグレイッシュなオフホワイトを選ぶと、純粋な白よりは光が反射しにくくなり、編集作業が複雑になってしまうことがあります。

また、白背景は写真に写るところだけでなく、周囲にも設置するようにしましょう。周囲も白い色味でまとめることで、より商品が明るく均一な光で照らされるようになります。

芝、木材でナチュラル感を演出

単色の紙やパネルを背景にすると、無機質な印象に仕上がることがあります。商品の様子が鮮明にわかるという点では良い背景ですが、ナチュラル感を演出したいときには不向きです。

アウトドア用品やガーデニング用品、スポーツ用品、スニーカーなどの物撮りは、ナチュラル感を演出できる芝や木材を背景にすることができます。なお、芝は天然芝も良いですが、芝の生え方が均一でないときは写真が美しく仕上がらないこともあるので、人工芝も検討してみましょう。

【上級編】複数カラーでポップに演出

背景は単一色でまとめることが基本です。白やグレー、ベージュなどの主張の強くないカラーを背景にすれば、より商品の個性が際立ちます。

いつも無難な背景ばかり…と気になる方は、あえて複数のカラーを使うことでおもしろい写真に仕上げてみてはいかがでしょうか。写真がポップな印象になるだけでなく、商品の持つおしゃれさを引き立てることができます。

ただし、カラーの組み合わせによっては商品の色味が沈んでしまったり、写真全体がごちゃごちゃした印象になったりすることがあるので注意が必要です。単一カラーの背景をマスターしてから、上級編としてチャレンジしてみましょう。

【上級編】タイルや英字新聞で洗練度アップ

数色の色紙やパネルを背景として使うと、ポップな印象を高めることができますが、写真全体が色の数だけ分割されて見えてしまう可能性があります。分割された印象を避け、なおかつ複数カラーを使用するために、タイルや英字新聞などの細かく複数の色が混ざったものを背景として使ってみてはいかがでしょうか。

例えば浴室や洗面所に使うアイテムを物撮りする際には、カラフルなモザイクタイルを背景に選ぶのもおすすめです。洗練された高級感を演出でき、商品の魅力アップにつなげることもできるでしょう。

迷ったときは背景ツールも活用する

色紙やパネル、芝、タイルなどの素材では、思うような写真に仕上がらないこともあるでしょう。イメージと違う写真になったり、商品の持つユニークさを表現できなかったりすることがあります。

背景に迷ったときは、パソコンで背景を作成できるツールも利用しましょう。背景素材が手に入らないときだけでなく、宇宙や外国の風景などを背景にしたいときや、非現実的な背景を使いたいときにも活用できます。

商品撮影用の背景の選び方!物撮りを成功させる色や素材を解説

【物撮りのコツ4】カメラ設定にこだわる

続いてカメラの設定にこだわることです。撮影ボタンを押すだけでも写真は撮れますが、商品や照明の強さなどに合わせてカメラを設定することで、より良い物撮りを実現できます。

プロのカメラマンが使うカメラには、さまざまな機能がついており、設定できる要素の種類も豊富です。スタンダードなカメラでも調整できる次のポイントについて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 絞り

- ISO感度

- シャッタースピード

- おまかせモード

それぞれのポイントについて解説します。

絞り

絞り(F値)を変更することで、明るさを調整できます。また、絞りでピントの合う範囲を変更することも可能です。絞りの数字を小さくするとピントの合う範囲は狭く、視界が明るくなり、反対に数字を大きくするとピントの合う範囲は広く、視界は暗くなります。

ピントがうまく合わないときは、絞りの数字を大きくすることでピントの合う範囲を広げましょう。しかし、あまりにも数字を大きくするとピントの合う範囲が広がり過ぎて、かえってぼやけてしまうという現象が起こるので注意が必要です。

絞りの数字はレンズによって異なるため、まずは中央の数値に設定します。その後、少しずつ数字を変えて、ベストのバランスを探していきましょう。

なお、絞りを自動的に調整するオートモードや、シャッタースピードを優先する撮影モードになっているときは、絞りの数字を調整できません。モード設定できるときは、マニュアルモードに変更してから絞りの数字を調整しましょう。

ISO感度

ISO(イソ)感度とは、光に対するカメラの感度のことです。ISO感度を高くすると、光が少ない暗い場所でも明るく撮影することができます。また、ISO感度を高くするとシャッタースピードを高めることができ、手ぶれによるミスを減らすことが可能です。

しかし、ISO感度を高くしすぎると写真の粒度が粗くなり、画質が悪くなってしまいます。むやみにISO感度を高くするのではなく、光の強さと粒度のバランスを取り、調整するようにしましょう。物撮りでは、ISO感度は400~800程度が適切とされています。まずはISO感度を400~800に合わせ、微調整をしていきましょう。

シャッタースピード

シャッタースピードで、カメラに光を入れる時間を調整できます。素早くシャッターを切れば、水滴が落ちる様子やジャンプした瞬間などを切り取ることが可能です。

一方、ゆっくりとシャッターを切ることで、動くものの軌道がわかる写真に仕上げることができます。どのような写真を撮影したいか決めてからシャッタースピードを調整しましょう。

なお、シャッタースピードに迷ったときは1/125か1/160がおすすめです。焦点距離が遠い場合は1/200より速いシャッタースピードに設定すると、ブレを回避できます。

迷ったときはおまかせモードで

絞りやISO感度、シャッタースピードを調整することで、イメージに近い写真を撮影できるようになります。しかし、アングルや距離、明るさを変える度に絞りやISO感度などを調整するのは手間がかかり、多くの枚数を撮影しなくてはいけないときには現実的ではありません。

カメラの調整に迷ったときは、おまかせモードを選びましょう。おまかせモードを選ぶと、自動的に光や焦点距離に合う絞り、ISO感度、シャッタースピードに調整されるので、見た目の良い写真に仕上がります。また、商品が多いときも、おまかせモードであれば調整が不要のため、短時間で撮影をこなせます。

商品撮影に必要な3つの機材とは?物撮りのコツもわかりやすく解説

【物撮りのコツ5】アングルと距離にこだわる

続いての物撮りのコツはアングロと距離にこだわることです。SNSにアップするための物撮りのときは対象物の魅力がもっとも引き立つ距離を選びます。特に強調したいパーツがあるときは、カメラをパーツに近づけて、近距離で撮影しましょう。

また、素材や質感などを詳しく紹介したいときも、接写することが必要です。近づけすぎて影ができないように注意しながら、商品の素材や質感がもっともよく伝わる距離を選びましょう。

アングルにこだわることも物撮りのコツです。対象物を目線と同じ高さに置いてまっすぐに撮るだけでなく、あえて高い位置から対象物を見下ろす感じに撮影してみましょう。全体の様子が伝わる写真を撮影できます。

また、高い位置から斜めに見下ろしたアングル、商品を台に置いて床から見上げたアングルなども組み合わせると、写真が単調にならず、面白味が生まれるでしょう。

複数のアングルで撮影するケース

SNS用の物撮りであれば写真は1枚だけでも十分ですが、ECサイトやインターネットオークションに掲載するための物撮りでは、より商品がわかるように複数のアングルから撮影する必要があります。

正面だけでなく、斜めのアングル、高い位置・低い位置のアングルなどの複数のアングルで撮影すると、お客様は店舗で実際に商品を手に取ったときのように豊富な情報を得ることができるでしょう。

一貫性のある写真を撮影するなら、カメラの位置を固定し、対象物を回転するように動かすことをおすすめします。常に同じフレームに対象物が収まり、バランスよく仕上がるでしょう。

ECサイト向けの物撮りは、プロに任せることもおすすめです。商品がより映えるアングルや距離、明るさを選び、訴求力の高い写真に仕上がるでしょう。

お問い合わせはこちら

お急ぎの場合はこちら

ECサイトの写真撮影はEC・D2C 事業者様向けの物撮りサービスAirPhoto(エアフォト)もご検討ください。背景や小物などをスタイリングして、素敵な商品をより素敵に演出します。お気軽にお問い合わせください。

【物撮りのコツ6】構図にこだわる

商品写真がいつも代わり映えしない…と感じるときは、構図のパターンが少ない可能性があります。代表的かつ見栄えの良い構図を紹介するので、ぜひ参考にして撮影の幅を広げていきましょう。

三分割構図

写真全体が等しい面積で9つに分かれるように、縦と横にそれぞれ2本の線を入れてみてください。カメラでグリッド線を表示させると、簡単に縦と横が三分割され、9つの同面積の長方形に分けることができます。

縦と横に三分割することで生じた4つの交点のうちのいずれかに、重心が来るように商品を置きましょう。バランスが良く、なおかつ遊び心のある雰囲気の写真に仕上がります。

三角構図

写真の中央あたりに頂点のある二等辺三角形をはめ込む形で、商品を撮影しましょう。頂点部分が奥まった印象になり、奥行きのある写真に仕上がります。底辺が広めの二等辺三角形をはめ込めば、奥行きだけでなく左右の広がりも強調することが可能です。

日の丸構図

日の丸構図とは、写真の中央部分に焦点を持ってくる構図です。バランスが良く、商品に特定のイメージを植えつけないため、ニュートラルな写真に仕上がります。

対角線

左右のいずれかの手前に商品を置き、対比させるものを対角線の位置に置く構図もあります。例えば、左前に商品を置く場合は、色違いの商品を右奥に置くことで、2つの商品を対比させ、写真にストーリー性もプラスできるでしょう。

奥側に置くものが少し小さく写るようにすることで、写真に奥行きが生まれます。例えば、カフェで新メニューの写真を撮影するときは、対角線構図を活用することでおしゃれに仕上がるだけでなく、2つのメニューを1枚の写真で紹介できます。

C字構図

2つ以上の商品を組み合わせて、アルファベットのCの形になるように配置する構図もあります。お皿の上に2つ以上の食べ物を置くなど、食べ物の写真に使われることが一般的です。

S字構図

S字構図とは、写真の中央部分にS字型の道路が走っているようなイメージで商品を配置することです。3つ以上の商品を配置するときなどには、均等に並べるのもおもしろいですが、S字型に並べて動きを出すのもおすすめです。

商品撮影(撮映)の手順を完全解説!代表的な写真の構図や撮影のコツを紹介

【物撮りのコツ7】スマホでの編集はアプリにこだわる

スマホでの編集は、編集アプリ選びにもこだわってみましょう。アプリによって機能が異なるだけでなく、撮影から編集までワンストップでできるタイプもあり、より簡単かつ美しい物撮りを実現できます。編集未経験の方でも扱いやすいおすすめアプリを紹介します。

Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Expressは、Adobe Photoshopの機能をスマホで使えるようにしたアプリです。Adobe Photoshop Expressは撮影時にも利用できるので、明るさや露出、コントラストなどを簡単に調整して編集作業なしに美しい写真に仕上げることができます。

また、Adobe Photoshop ExpressはWindowsにも対応しているため、デジタルカメラで撮影した写真をパソコンに採り込んで編集するときにも活用可能です。

Adobe Photoshop Expres

Lightroom

Lightroomは、使いやすさに定評のある編集アプリです。プリセット機能があるため、明るさ補正などもワンクリックで実施できます。

また、簡単に他のデバイスと同期できるので、外出先で編集したり、他の編集者と共同で写真を調整したりするのも簡単です。

Lightroom

Snapseed

Snapseedは、高度な編集もスマホでできるように開発されたアプリです。すべての機能を無料で利用できるので、編集アプリを使うかどうか迷っているときにも気軽に試せます。また、Snapseedには設定保存機能があり、同じ内容で編集したり、編集前の状態に戻したりするのも簡単に行えます。

Snapseed

Camera+

Camera+は編集アプリ兼カメラアプリです。タイマーやスタビライザーの機能があり、デジタル一眼レフカメラ感覚で写真を撮影することができます。

なお、Camera+にはお試し版がなくすべての機能が有料です。スマホのカメラ機能に満足していない方は検討してみましょう。

Camera+

VSCO

VSCOは、カラーバランスやコントラストなどの基本編集ツールが充実したアプリです。自然な写真に仕上がるので、適度に引き立てる程度の編集を希望する方に適しています。また、オプション機能も多く、Instagram向けの写真編集にもおすすめです。

VSCO

画像や写真の解像度を上げる方法。パソコン・スマホ別おすすめアプリ・サービス9選

【物撮りのコツ8】カメラにこだわる

より良い物撮りを実現するためには、優れた性能のカメラも必要になります。商品撮影に適したカメラを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

なお、デジタル一眼レフカメラには通常、レンズはセットになっていません。レンズキット(キットレンズ)のついたものを選ぶと、一眼レフカメラに合うレンズがセットになっているのでおすすめです。

Panasonic LUMIX DC-S5K

Panasonic LUMIX DC-S5Kは、2420万画素のセンサーとLUMIXオリジナルのヴィーナスエンジンを搭載したミラーレス一眼カメラです。商品本来の美しさや質感を忠実に表現できるので、より魅力を伝えることができます。

Panasonic LUMIX DC-S5Kのキットレンズは、物撮りに使いやすい焦点距離が特徴です。肉眼で見るのと同じ画角で撮影できるので、使い勝手が良い点も特徴といえます。

Canon EOS R

Canon EOS Rは、RFマウントが搭載されたミラーレス一眼カメラです。RFマウントとは、54mmのマウント径を活用した高い光学性能を実現する技術です。キットレンズはRFマウントに対応しているので、Canon EOS Rの性能をフルに発揮できるでしょう。

また、約2620万画素の精緻な写真を撮影できるのもCanon EOS Rの特徴です。シンプルに操作できるので、気軽にRFマウントを試してみたい方にもおすすめです。

Nikon Z 5 24-50

Nikon Z 5 24-50は、ボディ内5軸手ぶれ補正が搭載されているため、三脚がなくてもブレを抑えた商品撮影ができます。また、シャッタースピードで明るさを調整したいときにも、手振れ補正機能が活躍するのでISO感度を調整する必要がありません。

Nikon Z 5 24-50のキットレンズは、物撮りに最適な50mm前後の焦点距離をカバーします。画角調整も簡単なので、物撮りに適したレンズです。

スマホで商品撮影するときの注意点

スマホを使って物撮りをすることもできます。上手に撮影すれば高性能のカメラ並みの写真に仕上がることもあるので、ぜひ挑戦してみましょう。

ただし、スマホで商品撮影するときは、次の4つのポイントに注意が必要です。

- 自然光で撮影する

- 三脚を使用する

- 商品撮影用アプリを使用する

- 画素数の高いスマホを選ぶ

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

自然光で撮影する

スマホにはフラッシュ撮影機能がついていますが、対象物の色が白っぽく仕上がることもあるので、できれば自然光で撮影するようにしましょう。対象物全体に光が当たるように、大きな窓のそばで撮影します。

窓に近づくと明るく鮮明な写真が撮影できますが、影が濃くなる点に注意が必要です。全体に光を当てつつ、適度な位置を決めて物撮りを実施します。

三脚を使用する

スマホはカメラと比べると軽く、長時間撮影しても腕に負担がかかりにくいというメリットがあります。しかし、軽い分、手の位置が固定しにくく、手ぶれしやすくなる点に注意しましょう。

手ぶれを防ぐためには、三脚を使用することがおすすめです。三脚を使うと撮影の位置も固定できるので、異なるアングルで同じ大きさの写真を撮影することもできます。写真を撮影しながら、背景色や小物のスタイリングをする場合も、三脚を使って撮影の位置を固定しましょう。

三脚を選ぶときは、グリップ力に優れたものを選ぶことが大切です。スマホがずり落ちにくくなるので、三脚にスマホを置いたまま絞りやアングル、ISO感度などを調整しやすくなります。

商品撮影用アプリを使用する

対象物をより際立たせる写真を撮影したい方は、商品撮影用のアプリを使用しましょう。

商品撮影用のアプリを使って撮影すると、背景色やズームなどを手軽に変えられるだけでなく、パソコンに繋いでより詳細な編集作業を行えることもあります。色合いや露出、コントラストなども簡単に編集できるので、より魅力的な商品に見せることが可能です。

なお、商品撮影用のアプリは、無料のものがたくさんあります。無料のアプリでも編集機能は充実しているので、まずは気になるものを試してみましょう。

画素数の高いスマホを選ぶ

スマホのカメラ機能は年々向上しています。デジタル一眼レフカメラと同程度のクオリティで撮影できるスマホも増えてきているので、絞りやISO感度を調整することでより良い写真に仕上げることができるでしょう。

どのスマホで撮影するか迷ったときは、画素数の高いものをおすすめします。画素数が高いと拡大しても美しい鮮明な写真を撮影することができ、対象物をより魅力的に見せることができるでしょう。また、新しい機種のほうがカメラ機能も優れていることが多いので、同じ画素数でもより美しい写真に仕上がります。

商品別!物撮りのコツ

商品ごとに上手に撮影する際のポイントが異なります。アクセサリーや小物、アパレル、コスメ、食材・料理に分けて物撮りのコツを紹介します。

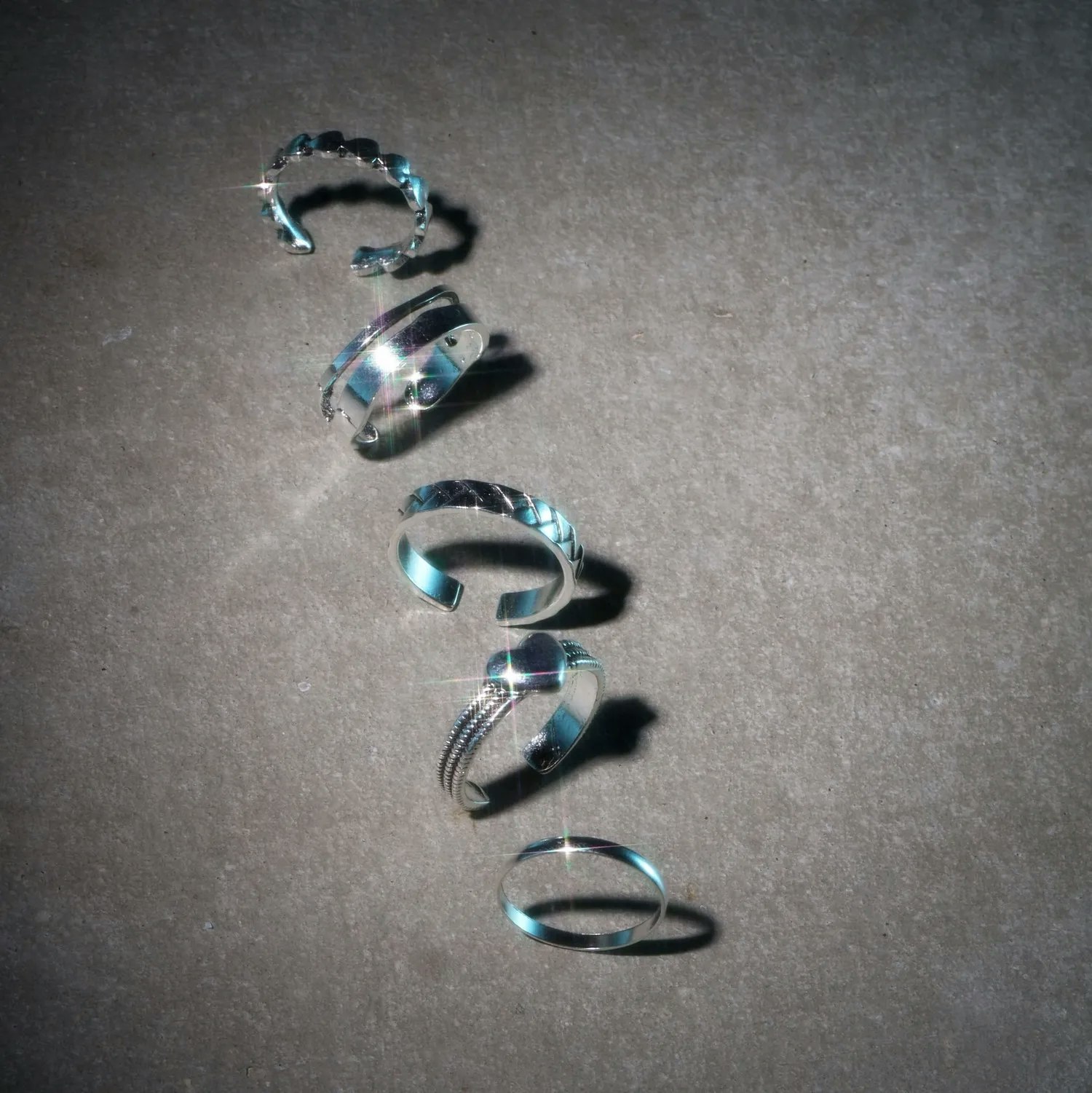

アクセサリー、小物

アクセサリーや小物は、モデルが着用していることでサイズ感を伝えやすくなります。また、商品自体のおしゃれさをアピールしたいときは、モデルを使わず、小物をスタイリングすることもおすすめです。

ただし、金属や宝石を使ったアクセサリーや小物は、輝きをダイレクトに表現するのは簡単ではありません。難しいときはプロに依頼し、素敵なアクセサリーや小物をさらに素敵に撮影しましょう。

ジュエリーの撮り方のコツまとめ!売れるアクセサリー写真の撮影方法

アパレル

洋服はモデルやトルソーを使うだけでなく、平置きして撮影するのもおすすめです。いずれにしても着用したイメージが湧きやすいように、複数のカットを撮影しましょう。

アパレルの撮影についてはこちらの記事をご覧ください

靴はシチュエーションがわかるような写真にすると躍動感を演出できます。スニーカーであれば散歩などのアウトドア、ヒールならデートやビジネスのシーンを背景に使いましょう。

靴の撮影についてはこちらの記事をご覧ください

バッグはデザインだけでなく機能性も表現すると、ユーザーにとって有益な情報を提供できます。例えば、ポケットや縫製を拡大したり、複数アングルで撮影したりすると、デザインと機能性を的確に伝えることが可能です。

バッグの撮影についてはこちらの記事をご覧ください

コスメ

コスメは、モデルが利用しているカットを入れると、よりイメージが湧きやすくなります。また、自然派コスメなどの原材料を売りにしているコスメであれば、原料のもの(植物や天然水など)も一緒に撮影することで特性をアピールしやすくなるでしょう。

コスメ自体はシンプルな外観のことが多いので、複数のカラーの背景や小物をスタイリングして華やかさを演出することもできます。デコラティブなコスメであれば、大理石などを背景にして、高級感を演出するのもおすすめです。

コスメの撮影についてはこちらの記事をご覧ください

食材、料理

食材や料理は、いかに美味しそうに見せるかがポイントです。湯気を写してできたての様子をアピールしたり、冷たい飲み物であれば水しぶきなども写真に撮り込んだりできるでしょう。

食材・料理撮影についてはこちらの記事をご覧ください

商品撮影時の注意点!物撮りの失敗例5選

ECサイト向けの物撮りは、より一層慎重に行う必要があります。どのような写真を撮影するかによって売上が変わるので、丁寧に物撮りを進めていきましょう。より良い写真を撮影するためにも、失敗例を知っておくことが大切です。よくある失敗例としては、次の5つを挙げられるでしょう。

- ピントがずれる

- 手ぶれする

- 商品に影が入って暗く写る

- 見せたい部分が伝わりにくい

- シズル感のない食品

それぞれどのような写真なのか、また、失敗を避けるために何ができるのか解説します。

1.ピントがずれる

物撮りは対象物にピントが合っていなくてはいけません。しかし、背景やスタイリングに使用する小物などにピントが合ってしまい、対象物がぼやけてしまうことがあります。

オートフォーカス機能がついているカメラを使用するときはピントがずれることはあまりありませんが、対象物を認識しない可能性もあるので注意が必要です。特に光の量が少ないときやコントラストが低いときは、ピントがずれやすくなります。

また、接写するときも、光が入りにくくなり対象物がぼやけやすくなるでしょう。

デジタルカメラを使用するときは、フォーカスロック機能を活用することで、ピントをずれにくくすることが可能です。フォーカスロック機能は、対象物に画面を合わせてシャッターボタンを半押しにすることで作用します。半押しの状態のままカメラとの距離を調整し、ベストの位置でシャッターを切りましょう。

2.手ぶれする

シャッターを切るときに手がぶれてしまうと、背景は明瞭に写るものの被写体のみピントがぼやけてしまうことがあります。これは手ぶれと呼ばれ、動いている対象物を撮影するときにしばしば見られる現象です。

商品などの動かないものを撮影するときも、シャッタースピードが遅いときは起こりやすくなります。特に軽量で小型のカメラを使って撮影するときは、手ぶれが起こりやすいので注意が必要です。

手ぶれを防ぐには、絞りの数字を小さくする、あるいはISO感度を上げます。いずれもシャッタースピードが速くなるので、対象物がずれにくくなるでしょう。また、手がぶれないように脇をしっかりと締めること、三脚を使うことなどでも、手ぶれを回避できます。

3.商品に影が入って暗く写る

対象物を明るく照らすと細部まで明瞭に見えるようになるので、ECサイト向きの写真に仕上がります。しかし、光が強くなるとその分、影が濃くなり、暗い部分が生じやすくなるので注意が必要です。また、全体的に対象物が白っぽく仕上がるため、本来の色が表現できない可能性もあるでしょう。

自然光は光の強さを調整できないので、難しいときはLEDなどの人工光を使うようにします。また、レースのカーテンを通す、窓から少し離れるなどの工夫をすることで、強すぎる自然光を調整しましょう。

ただし、スタイリッシュな雰囲気に仕上げるためにあえて影を入れる場合は別です。光を強めにしてコントラストがくっきりと写るように仕上げましょう。

4.見せたい部分が伝わりにくい

商品をおしゃれに見せるために、背景色や小物のスタイリングにこだわることも物撮りの一つの手法です。

しかし、背景色が商品と合っていないときや、小物のほうが目立ってしまうときは、スタイリングがうまくいったとはいえません。見せたい部分が伝わるスタイリングになっているのか吟味し、お客様の心を動かす写真を撮影しましょう。

5.シズル感のない食品

食品を撮影するときは、シズル感を意識しましょう。シズル感とはおいしさが伝わる写真のことです。できたての熱々の様子、とろけるような柔らかさ、みずみずしい食感などが鮮明に伝わるように写真を撮影しましょう。

紹介してきたように、さまざまな機材を揃えたりテクニックを磨いたりすることで、物撮りの完成度を高めることができます。テクニックが身につかないときでも、スマホとアプリを組み合わせれば見た目の良い写真に仕上げることができるでしょう。

しかし、良い機材やカメラは高額で、テクニックを身につけるには時間がかかります。また、スマホも機能が高くなったとはいえ、一眼レフカメラやミラーレス一眼カメラなどに比べると写真自体が安っぽくなってしまうのは否めません。

売上を左右する大切な写真は、プロに任せるのが一番です。ぜひ商品撮影のプロに相談してみましょう。

撮影依頼を失敗しないコツについてはこちらの記事でまとめております。

通販モールの商品撮影

Amazon

Amazonの商品画像は、既定のガイドラインを満たしていることが求められます。サイズや背景などのルールを解説するので、ぜひ参考にしてください。また、売れる写真に仕上げるコツやガイドライン違反時のペナルティについても紹介します。

Amazonに掲載する商品画像は、メイン画像とサブ画像の2つの種類に分けられます。メイン画像とは商品ページで最初に表示される画像ですが、Amazon内で検索したときにも表示されるので、商品ページを開かなくても閲覧できます。

一方、サブ画像は商品の詳細情報を紹介するための画像です。商品ページを開かないと閲覧できないため、メイン画像と比べると表示回数は少なくなります。しかし、商品購入を考えているユーザーが閲覧するので、意思決定にもつながる重要度が高い画像といえます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください

楽天市場

楽天市場の商品画像には、細かく規定が定められています。また、写真を掲載する場所によっても規定が異なるため注意が必要です。商品画像に関するガイドラインや推奨サイズ、売れる写真を撮影するコツについてまとめて紹介します。

楽天市場では、商品ページに掲載する商品画像のガイドラインとして次の4点を定めています。

- 画像ファイルの容量は2MB以内

- 横3840×縦3840pixelまで

- ファイル形式はgifかjpg

- 20枚以下に収める

それぞれどのような規定か、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

Yahoo!ショッピングにストア

Yahoo!ショッピングの商品画像には、サイズやデータ容量などについて細かくガイドラインが設定されています。わかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。また、売れる商品画像に仕上げるコツについても紹介します。

Yahoo!ショッピングにストア(ネットショップの店舗ページ)を開設すると、商品ページに写真を掲載できるようになります。商品ページに掲載する写真は、次の種類に分かれています。

- 商品画像

- 商品詳細画像

- 追加画像

- 個別商品コード画像

それぞれの写真は掲載される位置や画像仕様が異なります。まずは簡単に位置と画像仕様を把握しておきましょう。

詳しくはこちらの記事をご覧ください

Shopifyの商品画像

通販モールではなく、Shopifyで自社ECサイトを開設している場合は、Shopifyの規定に沿って商品画像を掲載しなくてはいけません。Shopifyの商品画像のルールや画像を差し替える方法、画像修正に使えるアプリについてまとめました。ぜひ参考にしてください。

Shopifyに掲載できる画像は、縦4472ピクセル、横4472ピクセル以下とされています。ただし、上限である4472×4472の画像ばかりを投稿すると、データ量が増えてしまい、画像がスムーズに表示されない可能性があります。

ECサイトにとって、商品画像がスムーズに表示されないことは致命的です。ユーザーは画像を見て購入するかどうかを判断するため、画像なしには判断材料がありません。また、ECサイト内のページ移動に時間がかかってしまうため、サイトから離脱するユーザーが増えると想定されます。

とはいえ画像のデータ容量が軽すぎると、画素が粗くなってしまい、商品やECサイトへの信頼感が薄れるリスクもあります。画像サイズをいくつか変更しながら、軽快な操作性と見た目の信頼性を両立するようにしましょう。

詳しくはこちらの記事をご覧ください

物撮りを行う時の撮影の流れ

物撮りの撮影について流れを分かりやすくまとめました。

1. 使用用途確認

はじめに使用する使用する用途についてまとめましょう。自社サイトか通販モールかによってサイズや大きさといった規定が異なります。事前に必ず確認しましょう。

2.商品カットを決める

どのようなカットが必要かを考え、商品の魅力を最大限に引き出すアングルや表現方法を決定します。必要な枚数も決めておきましょう。

3.ライティングをセットする

商品が最も良く見えるように、照明の位置や種類を調整します。影や反射などに注意してライティングを工夫しましょう。

4.背景の選定

商品に合った背景を選ぶことで、商品の魅力を引き立てます。シンプルな背景やテーマに沿った背景を使用することで視覚的な効果が高まります。

5.カメラ設定を行う

カメラの設定(ホワイトバランス、シャッタースピード、絞り値など)を商品の特性やライティングに応じて最適化します。

6.アングルと距離を調整

商品を多角的に撮影するために、さまざまなアングルや距離を決めましょう。商品の特徴が最も引き立つ角度を見つけましょう。

7.構図を考える

商品が視覚的に引き立つように、構図に気を配ります。構図のテクニックを活用し、視線を引きつける写真を撮ります。

8.撮影

実際に撮影を行います。これまで記事で紹介した方法を参考に撮影をしましょう。

9.撮影後の編集

編集ツールや専用アプリを使用して撮影した写真を編集します。明るさやコントラスト、彩度などを調整し、商品の魅力を最大限に引き出します。

10.最終確認

編集が完了したら、最終的に写真を確認し、問題がないことを確認します。商品写真はそのまま使用する前に、最終チェックを怠らないことが重要です。

11.画像をECサイトに設定

撮影した写真を通販サイトに設定して、商品ページを公開すれば完了です。

以上が、物撮り撮影の一連の流れです。各ステップで工夫を凝らすことで、商品の魅力を最大限に伝えることができますが、この流れを自身で行うのは、技術や時間を要します。

経験がない場合は、撮影のプロに依頼することをおすすめします。

ネットショップ(通販)の商品写真を撮影する方法

ネットショップでは、ユーザーは写真を主な判断材料として商品を見極めます。そのため、商品撮影が売上を左右するといっても過言ではありません。

売上につながる良い写真を撮るためにも、ネットショップ向けの商品撮影の際には次のポイントに注意しましょう。

- 主役が一目でわかるように撮影する

- 色・デザインのバリエーションはすべて撮影する

- 構図にこだわる

- 光を適切にコントロールする

- 撮影後の編集作業は必須

それぞれのポイントについてはこちらの記事をご覧ください。

ふるさと納税の物撮り

ふるさと納税は、Webサイトに多くの返礼品が並び、パソコンやスマートフォンで商品を選ぶため、直接触れる て選ぶことができません。その中で「選ばれる商品」になるために必要なのが、目を引く魅力的な商品写真です。

ふるさと納税サイトで消費者に選んでもらうためには、返礼品の内容を充実させるだけではなく、商品写真で魅力を伝えることが重要です。ふるさと納税の市場が拡大し、商品数が増えているため、商品を登録しただけでは売上の向上が難しくなっています。サイトによっては写真サイズや編集の規定が定められているため、登録前に規定を調べた上で写真撮影と画像加工を行う必要があります。

ふるさと納税の撮影についてはこちらの記事をご覧ください

物撮りに最適な撮影スタジオ

物撮り撮影の重要な要素である撮影スタジオにはハウススタジオ、白ホリゾントスタジオがあります。

それぞれの特徴をご紹介します。

ハウススタジオ

ハウススタジオは、特定の条件やテーマに特化した撮影スタジオのことを指します。通常のスタジオとは異なり、和風や洋館などの独自のテイストを持つ建物や家具が完備されています。これにより、リアルなシチュエーションを再現するのに適しています。

ハウススタジオの特徴

- 独自のテイスト:和風、洋館、モダン、レトロなど、さまざまなテイストに合わせた建物や家具が用意されています。

- 完備された設備:外観だけでなく、家具、食器、キッチンなど、生活に必要なアイテムが全て揃っています。

- 多様なシチュエーション:デッキや庭などの外部空間も備えている場所もあるため、屋内外のさまざまなシチュエーションでの撮影が可能です。

スタジオ選びのポイント

ハウススタジオは、撮影する作品のイメージに直結します。そのため、以下の点を考慮してスタジオを選ぶことが重要です。

- 作品のテーマや世界観:どのような背景や雰囲気が求められるのかを明確にし、それに合ったスタジオを選ぶことが大切です。

- 必要な設備やアイテム:撮影に必要な家具や小道具がスタジオに備えられているかを確認しましょう。

- 予算:スタジオのレンタル料金や、追加で必要な設備のコストなど、予算内で最適なスタジオを選ぶことも重要です。

ハウススタジオは、作品の質を高めるための重要な要素となります。撮影内容と照らし合わせて、最適なスタジオを選ぶことで、よりリアルで魅力的な写真を撮影することができます。

白ホリゾントスタジオ

白ホリゾントスタジオ、通称「白ホリ」は、完全に遮光された特殊な撮影スタジオのことを指します。

このスタジオの特徴は、自然光を一切取り入れず、照明機材を駆使して明かりを作り出し、撮影を行う点にあります。

白ホリスタジオの特徴

- 完全遮光:白ホリは、外部の光を取り入れないため、照明機材を使用して理想的な明るさや影を作り出すことができます。

- 照明機材の使用:たくさんの照明機材を用いて、被写体に合わせた明るさや雰囲気を演出します。

- 種類:「1面Rホリゾントスタジオ」や、正面以外の左右もこの形状になっている「3面Rホリゾントスタジオ」など、用途に応じて選べる種類が存在します。

白ホリゾントスタジオは、プロの撮影現場で多く使用されるスタジオの一つです。その特徴的な形状と完全遮光の環境は、高品質な写真や映像を制作するための理想的なスタジオとなっています。

撮影スタジオの特徴や東京都で人気スタジオはについてはこちらの記事をご覧ください

モデル撮影と物撮りを組み合わせる

物撮りの写真以外にモデルを起用した写真を組み合わせることで商品のイメージを消費者に伝えることができます。

モデル撮影とは、主に人物モデルを使った写真のことです。次の2つの種類に分けられます。

- 人物の魅力を引き出すポートレート撮影

- 商品の魅力を引き出す商品撮影

いずれも人物モデルを使いますが、モデルの意義や撮影方法などが異なります。詳しく見ていきましょう。

モデル撮影は簡単ではありません。一刻一刻表情が変わるだけでなく、顔や手足の向きなども動くので、思うような写真に仕上がらないことも多いです。モデル撮影の成功のために注意したいポイントとしては、次の5つが挙げられます。

- 日陰で撮影する

- ファーストカットを活用する

- 有名モデルではなく商品に合うモデルを採用する

- 撮影プランを丁寧に練る

- プロに依頼する

それぞれのポイントについては、こちらの記事をご覧ください。

写真撮影はプロに頼むべき

同じ機材を使っても、プロと素人では写真の出来上がりに大きな差が生じることがあります。写真比較によってわかるプロと素人の差を、7つのポイントに分けてまとめました。

カメラを揃えている専門店に行けば、素人もプロが使用する機材や小物を購入することができます。そのため、プロと素人の差は、機材の差ではありません。

また、スマートフォンのカメラ機能も年々向上しています。そのため、スマートフォンでもある程度のクオリティの写真を撮影することが可能です。しかし、スマートフォンを使って撮影する場合でも、プロと素人の仕上がりの差は一目瞭然のことが少なくありません。

このことにより、プロと素人の違いはカメラではなく「技術」と「こだわり」にあるといえます。確かな技術を用い、構図の選び方や光の扱いなどを細部までこだわることで写真を完成させているのがプロなのです。

プロと素人の写真を比較すると、次の7つに大きな違いがあることがわかります。

- ライティング

- 明るさ

- 映り込み

- 素材感・光沢感

- アイテムの配置

- ぼかし

- シズル感

それぞれのポイントについてはこちらの記事をご覧ください。

物撮り依頼できるプロの撮影会社

物撮りを行っている会社は、たくさんありますが、撮影会社選びを間違えると思っていた写真が撮影できずに余計なコストがかかってしまいます。

まずは、撮影会社の特徴を調べた上で、相談をしてみると良いでしょう。

担当の方との相性やどのくらい理解してくれるかは、オンラインMTGや電話で直接話すことで、ある程度は分かると思います。

丁寧に説明してくれるか、撮影が可能かなど、まずはお問い合わせをして判断しましょう。

撮影会社にも様々なサービスがあり、どの会社が適しているかを調べるために、各社の特徴をご紹介します。

Airphoto

AirPhoto(エアフォト)は見た目の美しさとわかりやすさを備えた写真に仕上げる物撮りを得意とする会社です。また、使用イメージや商品イメージを形にするスタイリング写真も行っており、小物やアパレルの撮影からSNSの撮影まで対応しています。

実績も豊富なので、撮影でお困りの方は、まずAirPhotoへ相談してみると良いでしょう。相談も無料で行っています。

お問い合わせはこちら

博報堂プロダクツフォトクリエイティブ

博報堂グループの撮影事業となり、広告と撮影を主に実施しております。費用は高めになる可能性があるため、大型キャンペーンなどに向いているでしょう。

バーチャルイン

バーチャルインは、北海道に拠点を置いている会社で、商品単体やモデル撮影まで対応している撮影代行サービスです。

その他の撮影会社についてはこちらの記事をご覧ください

商品撮影ビフォーーアフター

商品撮影をしたときにシャンプーボトルの撮影を題材に、透明なボトルを撮影する際の注意点をご紹介していきます。

反射や透過、写り込みなど、撮影にテクニックが必要と言われているシャンプーボトル。

実はご自宅やオフィスで撮影する際にも注意すべき点がたくさんあります。NGカットと

まずはNGのカットをご覧ください。

NGカット

こちらは、AirPhotoのスタジオに遊びに来てくれたお客様にスタイリングをしてもらった写真です。

ぱっと見ではすごく良いスタイリングに見えるのですが、実はNGポイントが潜んでいます。

NGポイント

- 鏡にカメラが映り込んでいる

- 鏡が黒く潰れていて鏡感がなくなってしまい、綺麗な反射を活かせていない

- ボトルの底近くに写り込みが出てしまっている

よく見ると、上記のNGポイントに気づくことができるのではないでしょうか?

AirPhotoが最適なシャンプーボトルカットを撮影

NGポイントに気をつけて撮影した写真がこちらです!

以下の点に注意してスタイリング、撮影を行いました。

【撮影時の注意点】

- 女性っぽさを表現するため、透明感が出るような明るさを意識

- バスルーム、洗面台のシチュエーションを再現するため、鏡を使用

- うるおいを表現するため、霧吹きを使用

- ボトルキャップの反射が自然に見えるようにライティング

AirPhotoでは、クライアント様の世界観を表現するスタイリングを日々研究しています。

「こんな写真を撮影して解説して欲しい」というご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご依頼ください!

お問い合わせはこちら

商品撮影・物撮り実績・事例紹介

コスメ

コメント:洗練されたパッケージの印象を崩さぬようシンプルな背景を選び、ラインナップを見せるスタイリングで撮影

スイーツ

コメント:ストロボを上から当てて影が不自然に出ないように調整し、レフ板を置くことで強くでる影を和らげながら光が回るよう撮影

アパレル

コメント:男性用アパレルのクリスマスギフトを大人シックなスタイリングで撮影

飲料

コメント:日本酒と甘酒の深い伝統と繊細な美しさを和のイメージで表現することに焦点を当て、光の使い方には特に注意を払い、柔らかく自然な光を利用して商品の透明感と色合いを際立たせました。

インテリア

コメント:オフィスのような雰囲気を再現するために、パソコンやデスク周りのアイテム、植物を配置いたしました。派手な色の小物は商品を引き立てないため、シンプルなモノトーンのアイテムで揃えて撮影を行いました。

撮影実績をもっと見る >

商品撮影・物撮りに特化したサービスの解説

商品撮影と物撮りに特化したAirPhotoのサービスについてご紹介します。

簡単な5つのステップで注文を完了することができます。

5つのステップについて

1.スタイリング診断を受ける

まずは『スタイリング診断』で、いくつかの質問にお答えください。

2.診断結果を元にAirPhotoスタッフがイメージをご提案

『スタイリング診断』の結果をもとに、撮影イメージをご提案させていただきます。

3.撮影する商品を発送

撮影する商品を弊社スタジオにご郵送ください。オンラインMTGでの立ち会いをご希望の場合は、日程調整のご連絡をさせていただいた上で撮影をいたします。

4.仮納品の写真から購入したいものを選択

撮影後、"AirPhoto"の透かし入りのサンプル写真をご確認いただき、ご購入希望の写真をご連絡ください。

5.決済・ご購入完了

決済完了を確認させていただいた後、商品写真を本納品いたします。

撮影料金

料金はご要望に応じてシンプルな料金体系でご提供いたいます。

- カット料金

- スタイリング料金

- モデル料金

- スタジオ料金

- 動画料金

上記の料金以外にもカスタマイズでご提案することも可能となっております。

スタイリング診断

撮影のサポートをWEBで行う「スタイリング診断」を独自で開発。

スタイリング診断は、撮影イメージをクライアントとカメラマンが事前に擦り合わせることができるツールで、撮影をスムーズに実施することができます。

商品撮影・物撮りはプロに任せよう!

カメラやスマホがあれば、誰でも簡単に物撮りを行うことができます。しかし、お客様に購入したいと思わせる商品撮影は、誰にでも簡単に行えることではありません。

ピントのずれや手ぶれがない写真を撮影することはもちろんのこと、商品全体が明瞭にくっきりと写り、見せたい部分が伝わる写真であることが求められます。

お問い合わせはこちら

お急ぎの場合はこちら

商品撮影でお悩みのときは、ぜひEC・D2C 事業者様向けの物撮りサービスAirPhoto(エアフォト)にご相談ください。AirPhotoはECサイトの物撮りに関する豊富なノウハウを活かし、背景色や小物などにもこだわって訴求力の高い写真に仕上げます。お気軽にお問い合わせください。

物撮り撮影に関するFAQ

AirPhotoとはどんなサービスですか?どうやって使ったらいいですか?

AirPhotoは、ブランドの世界観を表す商品写真撮影を専門とした「バーチャル・スタジオ」です。撮影には世界のどこからでもオンラインで参加可能です。D2C/EC事業者様・広告代理店様向けに、ハイクオリティの写真をリーズナブルに速く撮影します。

サービスの詳細はこちらをご覧ください>>

全国どこからでも申し込み可能ですか?

はい、可能です。

弊社のスタジオに撮影対象商品をご発送いただければ、日本全国どこからでもお申し込み可能です。

撮影予算が決まっているのですが、その予算内で撮影の相談をすることは可能でしょうか?

はい、ご予算に合わせてご提案させていただきます。

詳しくはお問い合わせください。

撮影には立ち合えますか?

原則としてオンライン(zoom)での立ち合いが可能です。

スタジオにいらして現地での立ち合いをご希望の場合は、料金体系が時間制に変化します。詳しくは料金体系をご参照ください。

その他、AirPhotoの撮影に関する質問と回答を以下のページにまとめました。

ぜひ撮影の参考にしてください。

初回限定!お試し撮影プラン

AirPhotoでは、初めてご利用頂くお客様限定の「お試し撮影プラン」をご用意しております。

詳しくはお問い合わせください。

※お問い合わせ時に「お試しプラン希望」とご記載ください

お問い合わせはこちら

東京都の撮影スタジオ

豊島区 板橋区 練馬区 新宿区 渋谷区 港区 品川区 目黒区 中央区 世田谷区 中野区 北区 江東区 千代田区 文京区 墨田区 台東区 杉並区 大田区 葛飾区 江戸川区 荒川区 足立区

埼玉県の撮影スタジオ

駅名から撮影スタジオを探す

池袋駅 大塚駅 巣鴨駅 駒込駅 田端駅 西日暮里駅 日暮里駅 鶯谷駅 上野駅 御徒町駅 秋葉原駅 神田駅 東京駅 有楽町駅 新橋駅 浜松町駅 田町駅 高輪ゲートウェイ駅 品川駅 大崎駅 五反田駅 目黒駅 恵比寿駅 渋谷駅 原宿駅 代々木駅 新宿駅 新大久保駅 高田馬場駅 目白駅